パワーポイントを使って、現在調査を進めている「大利根砂利線」にまつわる羽生駅から利根川橋梁の間の変遷について、”ステップ図”を作成してみました。

まだまだ試作段階と言えますがこれを元に更新し、今後動画としてもアニメーション動作やナレーションを入れる等に挑戦してバージョンアップしていこうと思っております。

どうか温かい目で見守ってください(笑)

まずは”Ver.1”としてYoutubeにアップした動画をどうぞ。

各スライドについては下記の通りです。

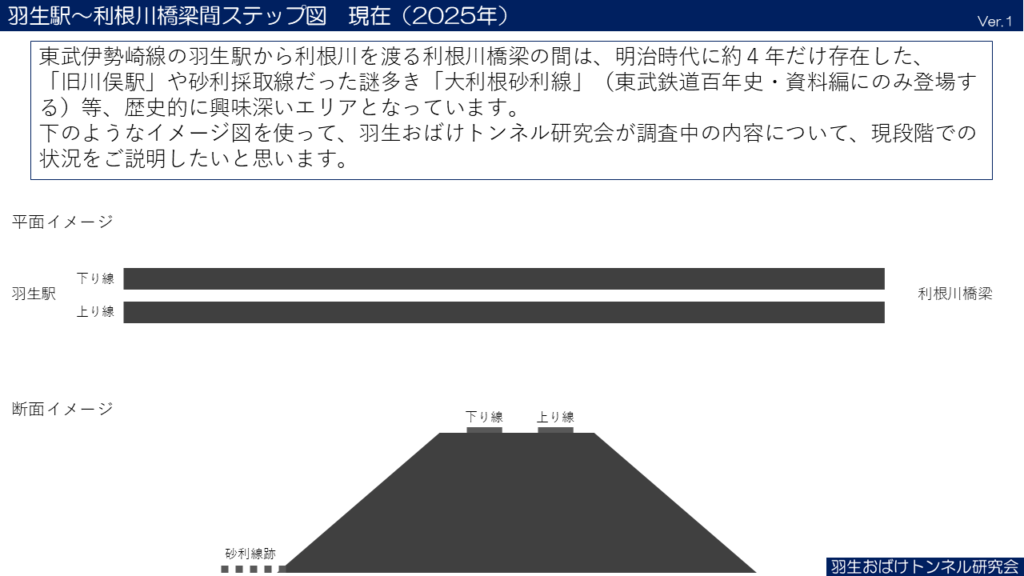

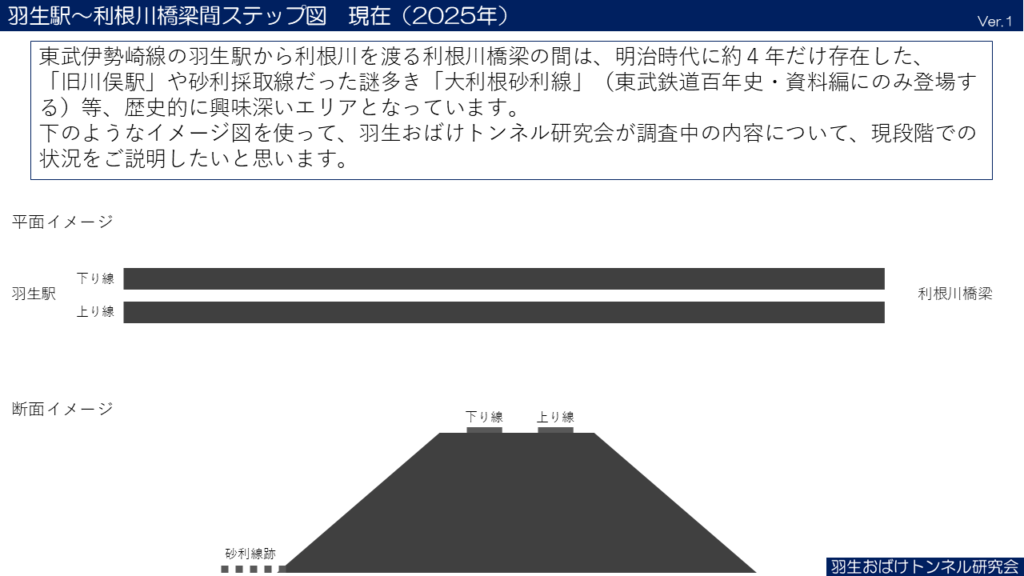

↑表紙です。大利根砂利線の跡地ですが、これは2代目ですね。

↑表紙です。大利根砂利線の跡地ですが、これは2代目ですね。

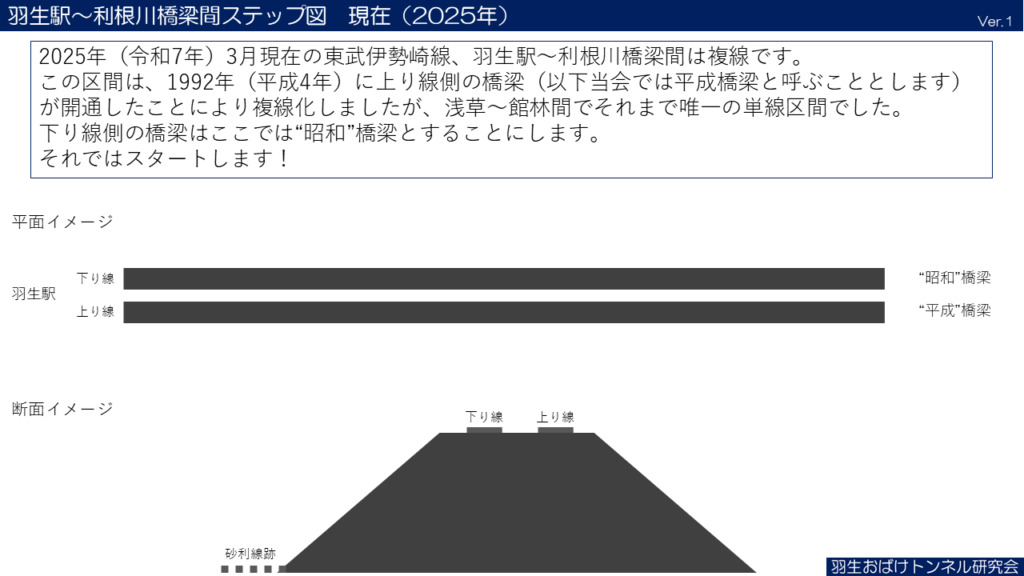

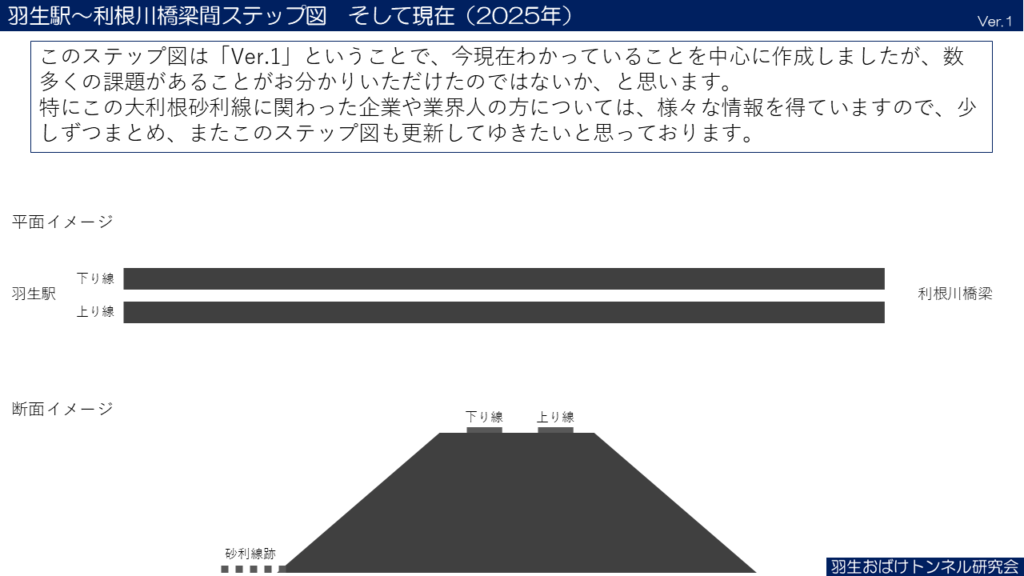

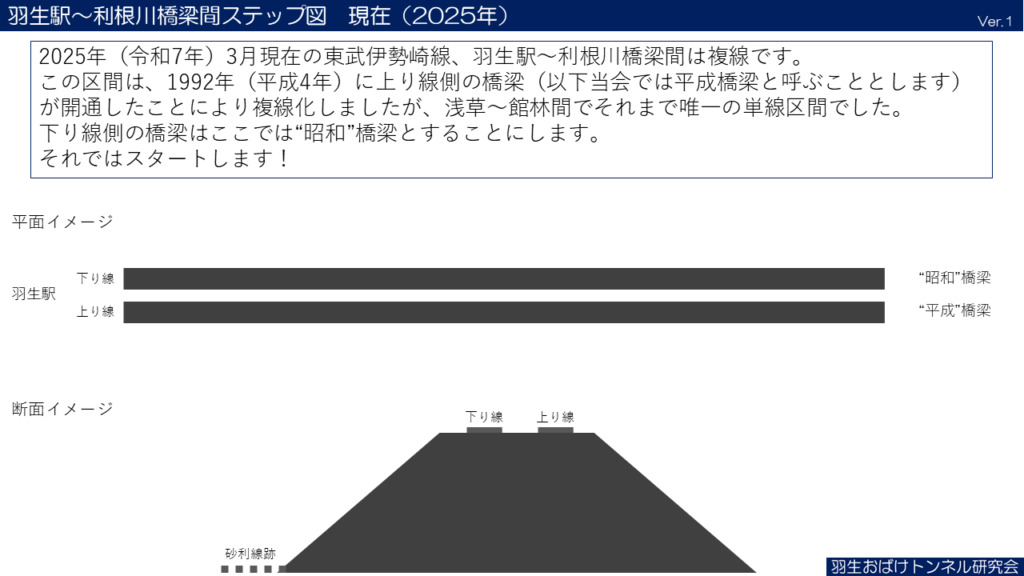

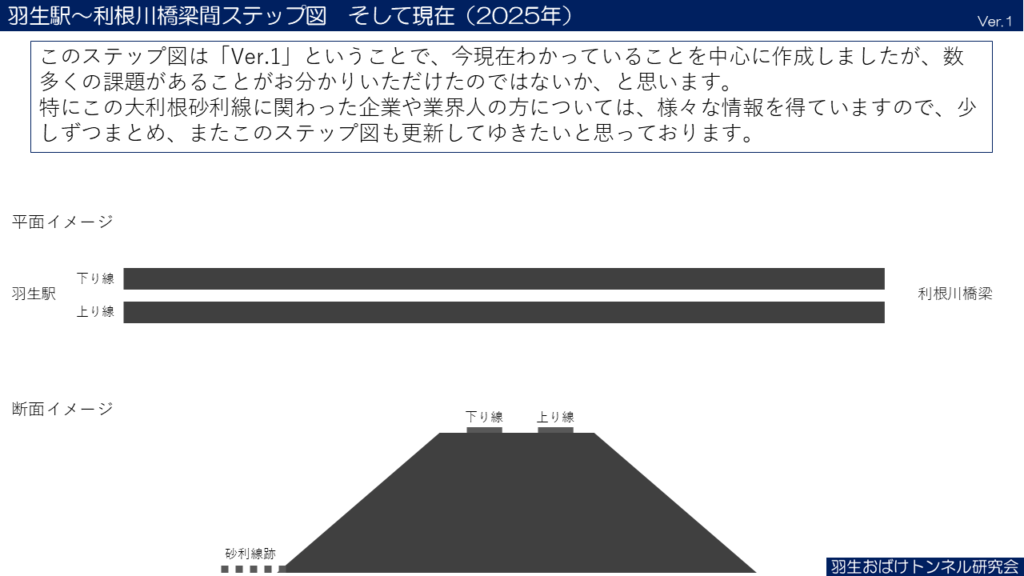

↑現在の様子を単純化してみました。

↑現在の様子を単純化してみました。

↑ここで下り線の利根川橋梁を「昭和橋梁」、上り線の利根川橋梁を「平成橋梁」としています。当会としてはこの呼び方を使っていきたいと考えています。

↑ここで下り線の利根川橋梁を「昭和橋梁」、上り線の利根川橋梁を「平成橋梁」としています。当会としてはこの呼び方を使っていきたいと考えています。

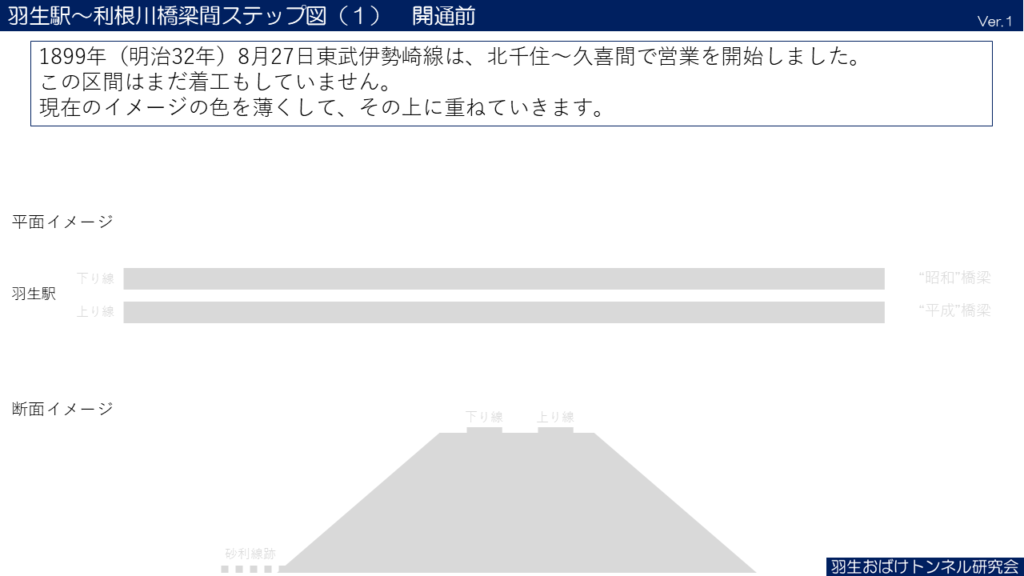

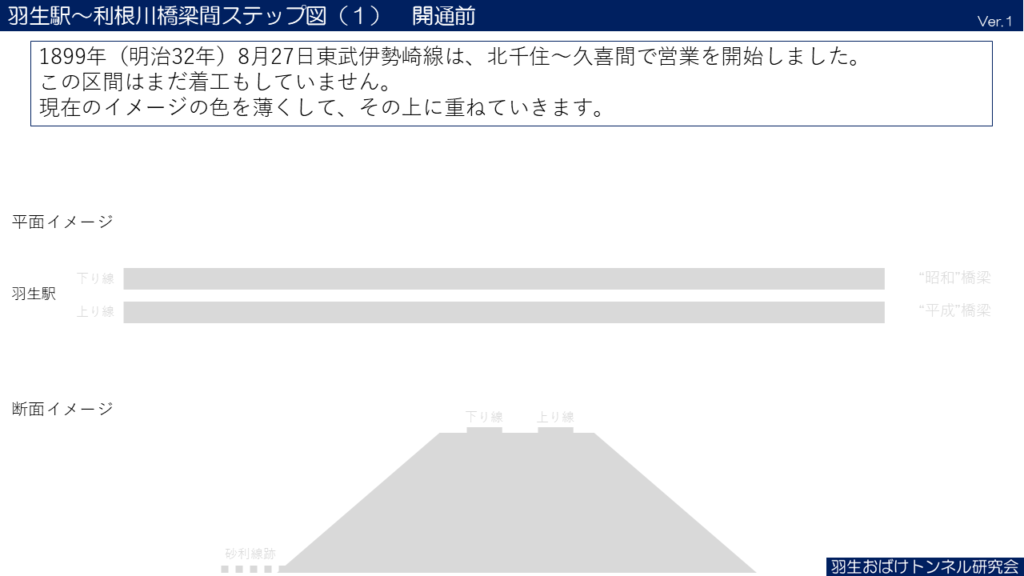

↑開通前の状態をこのように表現しました。

↑開通前の状態をこのように表現しました。

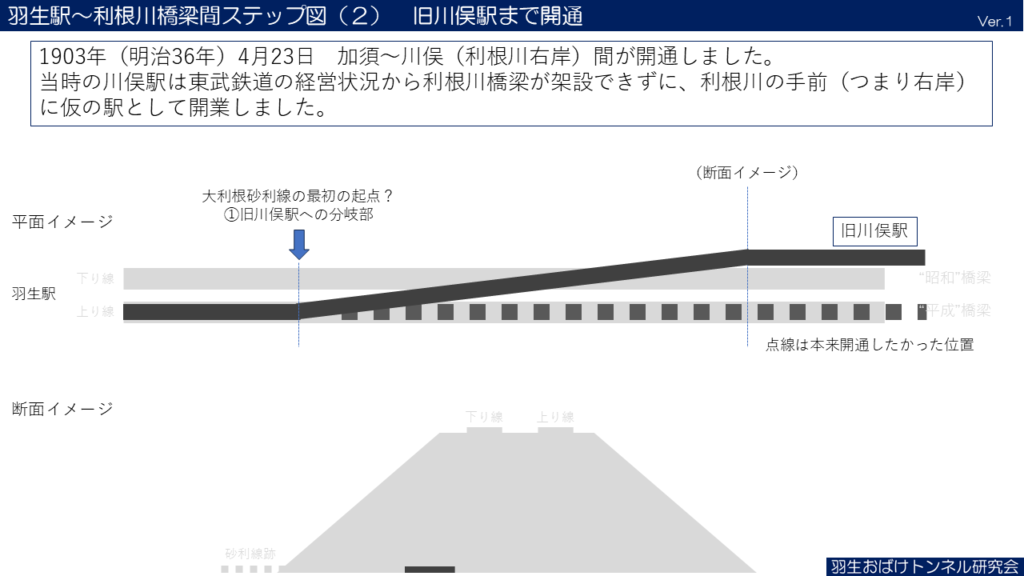

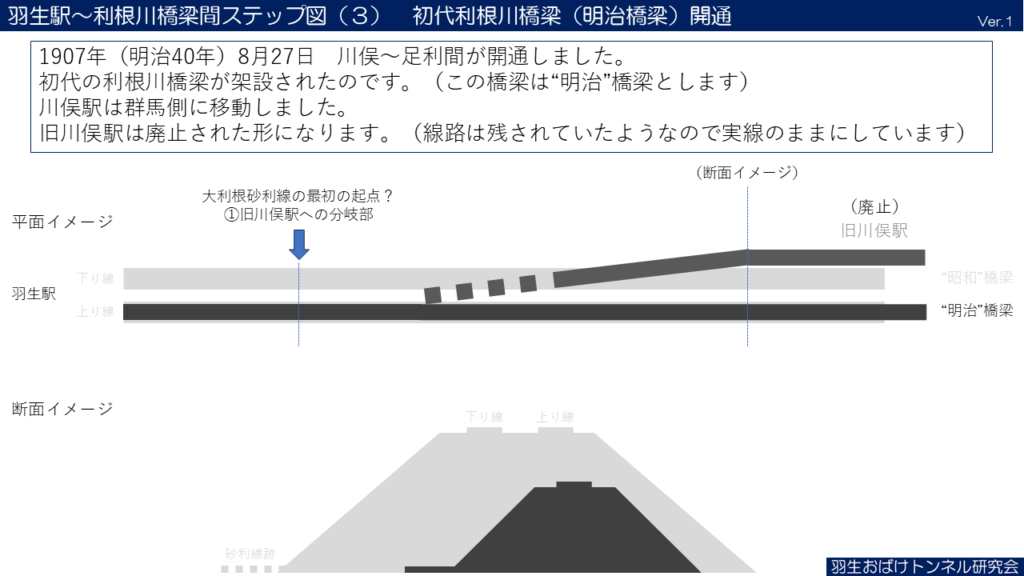

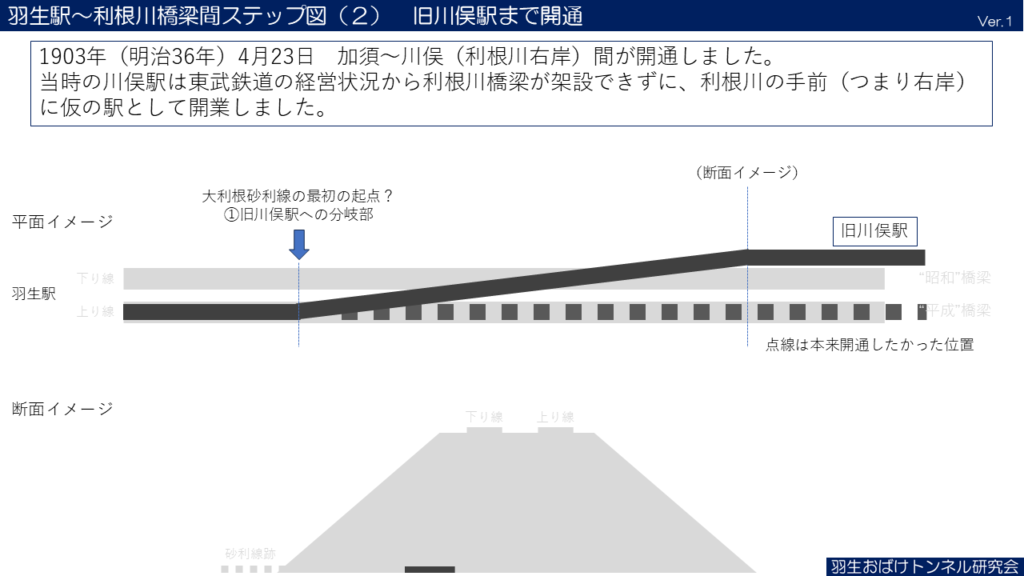

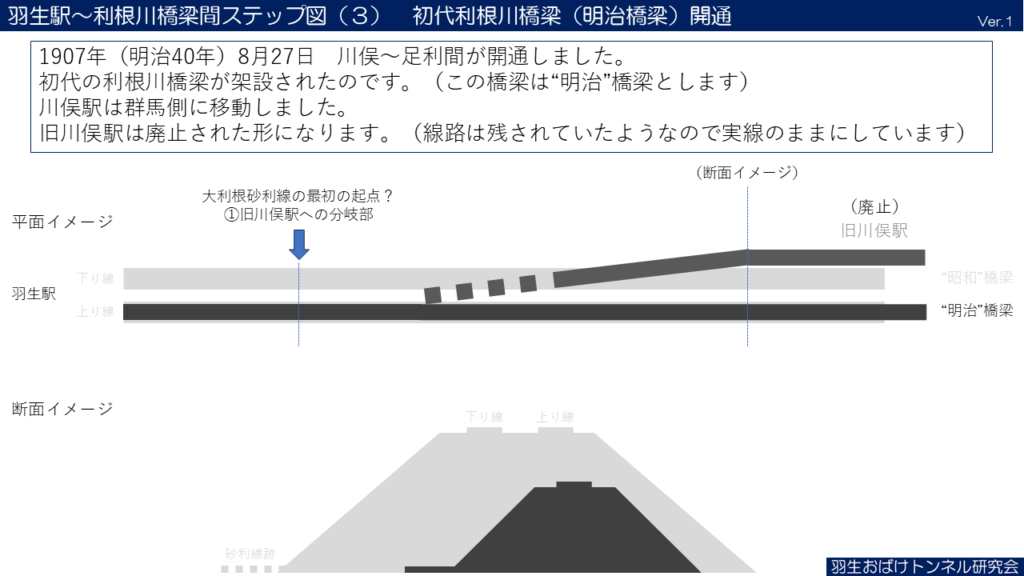

↑右の線の位置ですが、現在の線の端部より旧川俣駅の線が長くなっていますが、これは引提工事前の位置をイメージしてもらうためです。

↑右の線の位置ですが、現在の線の端部より旧川俣駅の線が長くなっていますが、これは引提工事前の位置をイメージしてもらうためです。

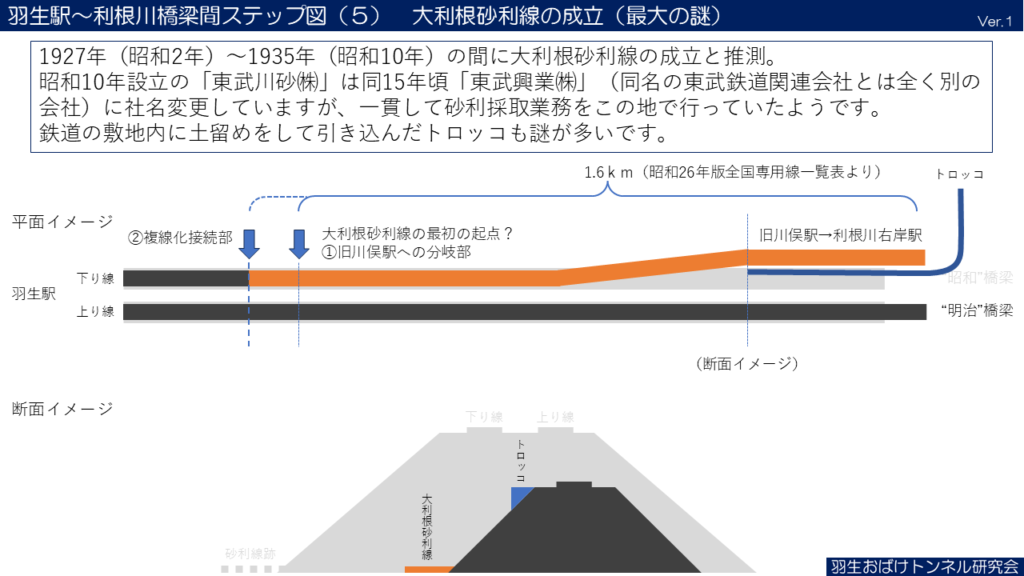

↑前のスライドから引き継いだ「①旧川俣駅への分岐部」の位置が非常に重要な意味を持ちます。これは大利根砂利線の延長距離と大きな関係を持っているものと考えています。

↑前のスライドから引き継いだ「①旧川俣駅への分岐部」の位置が非常に重要な意味を持ちます。これは大利根砂利線の延長距離と大きな関係を持っているものと考えています。

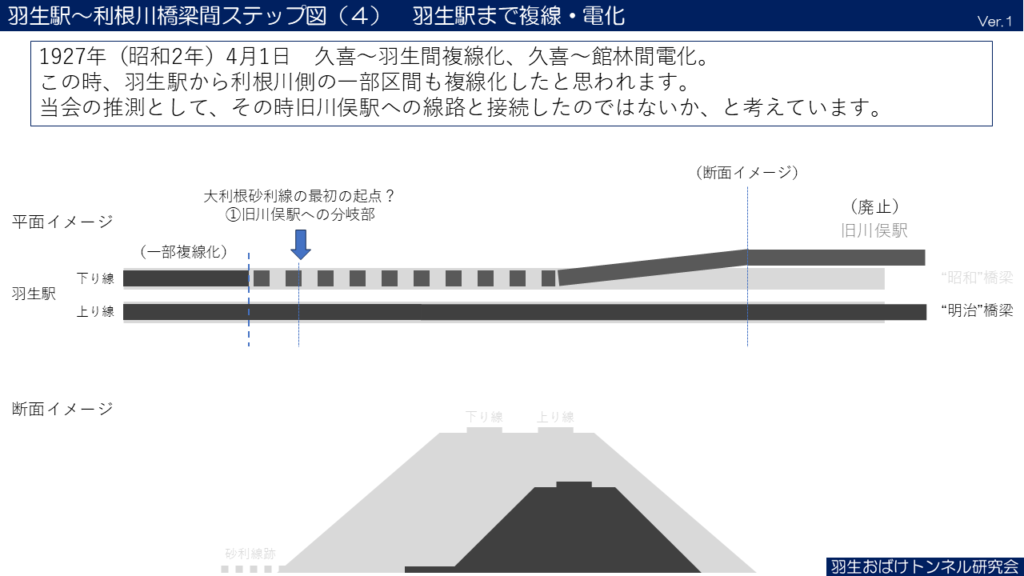

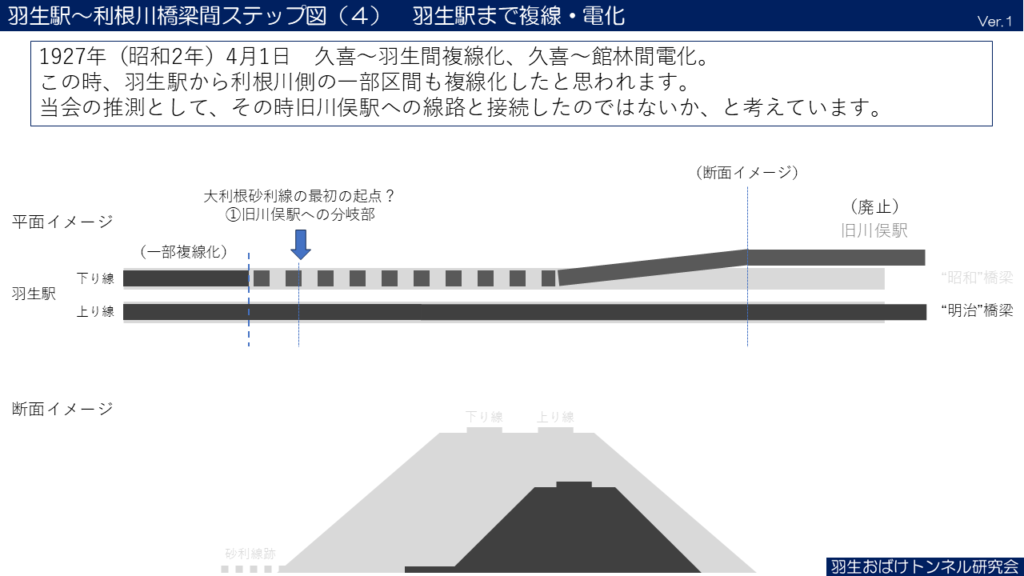

↑この昭和2年の複線電化時の羽生駅から館林方面の一部複線化も非常に重要な意味を持っています。「羽生川」にかかる橋梁及び付近の架線柱の設置状況を調査中で、その様子から大利根砂利線の「起点部」を特定しようと試みています。

↑この昭和2年の複線電化時の羽生駅から館林方面の一部複線化も非常に重要な意味を持っています。「羽生川」にかかる橋梁及び付近の架線柱の設置状況を調査中で、その様子から大利根砂利線の「起点部」を特定しようと試みています。

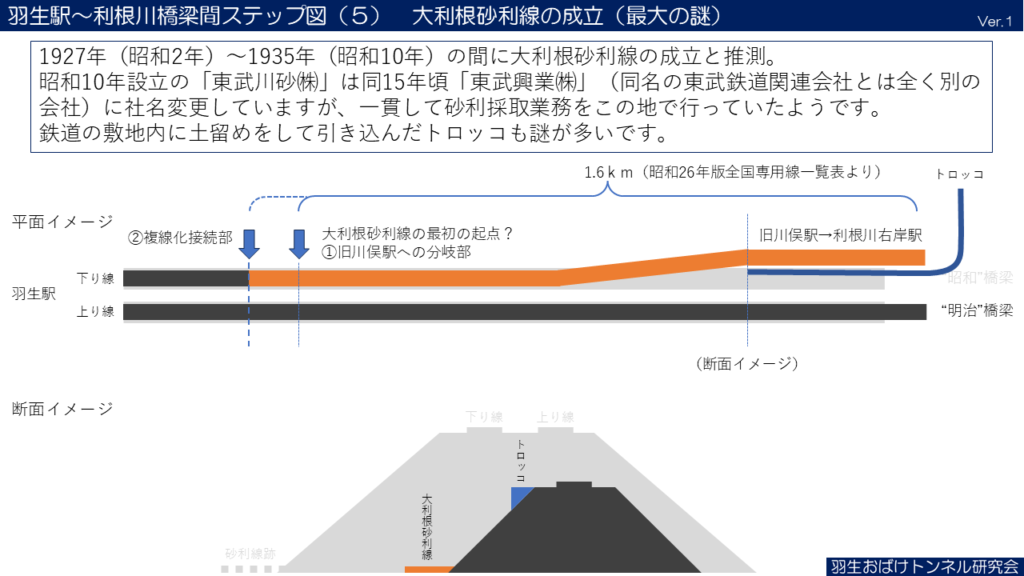

↑昭和2年から昭和10年と書きましたが、実は「ステーションはにゅう平成11年度版」に書かれた羽生駅の歴史の中に、大正12年に構内貨物線の増設という記述があり、もっと以前に砂利線があった可能性も捨てきれません。

↑昭和2年から昭和10年と書きましたが、実は「ステーションはにゅう平成11年度版」に書かれた羽生駅の歴史の中に、大正12年に構内貨物線の増設という記述があり、もっと以前に砂利線があった可能性も捨てきれません。

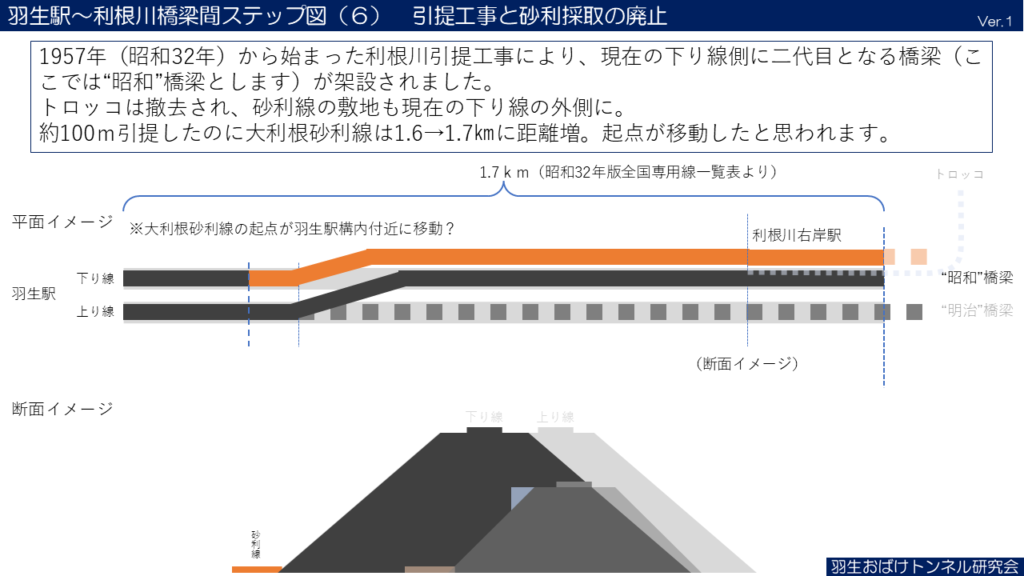

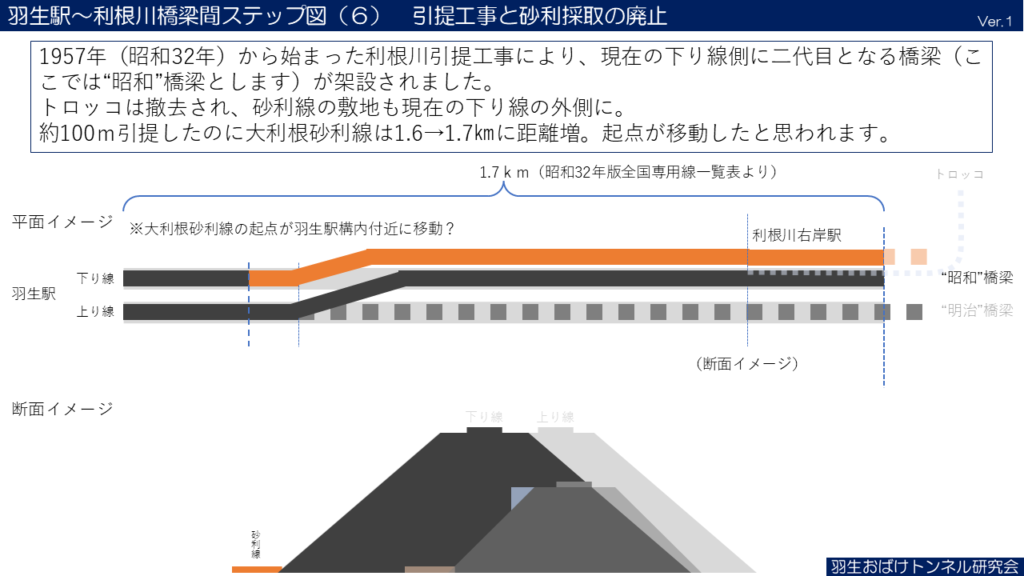

↑昭和30年代は大利根砂利線にとって非常に大きな動きがあった時期となります。実は戦後昭和22年頃には進駐軍の成増家族住宅(グラントハイツ)の建設時に、”埼玉県の川俣”から砂利の輸送があった記録があったことを示す資料を確認しております。その後河川からの砂利採取を制限等を含め砂利業界全体も激動の時期に入っていったのでしょう。

↑昭和30年代は大利根砂利線にとって非常に大きな動きがあった時期となります。実は戦後昭和22年頃には進駐軍の成増家族住宅(グラントハイツ)の建設時に、”埼玉県の川俣”から砂利の輸送があった記録があったことを示す資料を確認しております。その後河川からの砂利採取を制限等を含め砂利業界全体も激動の時期に入っていったのでしょう。

↑上記の説明文の時期がずいぶんと前後してしまっていて申し訳ないです。

↑上記の説明文の時期がずいぶんと前後してしまっていて申し訳ないです。

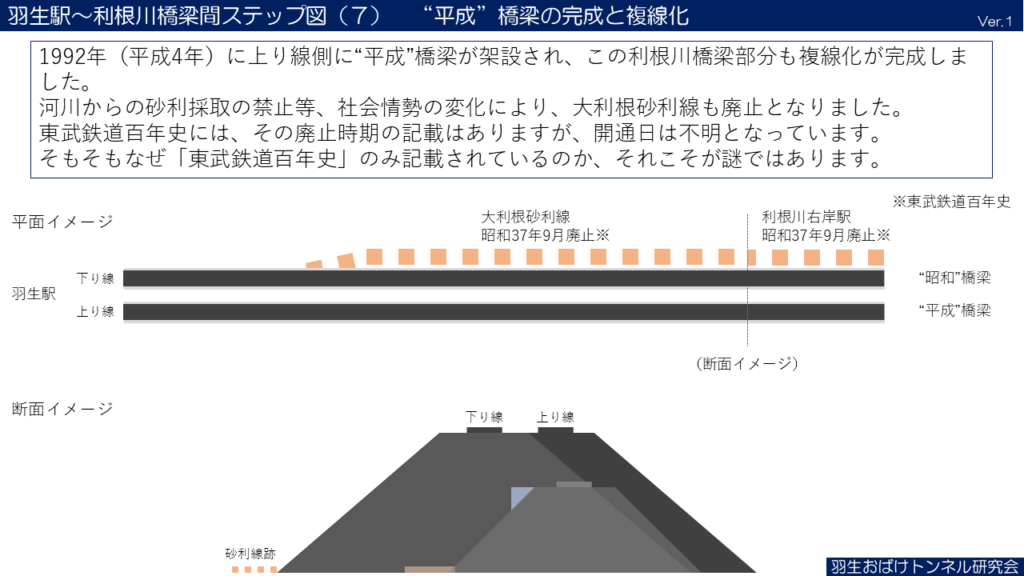

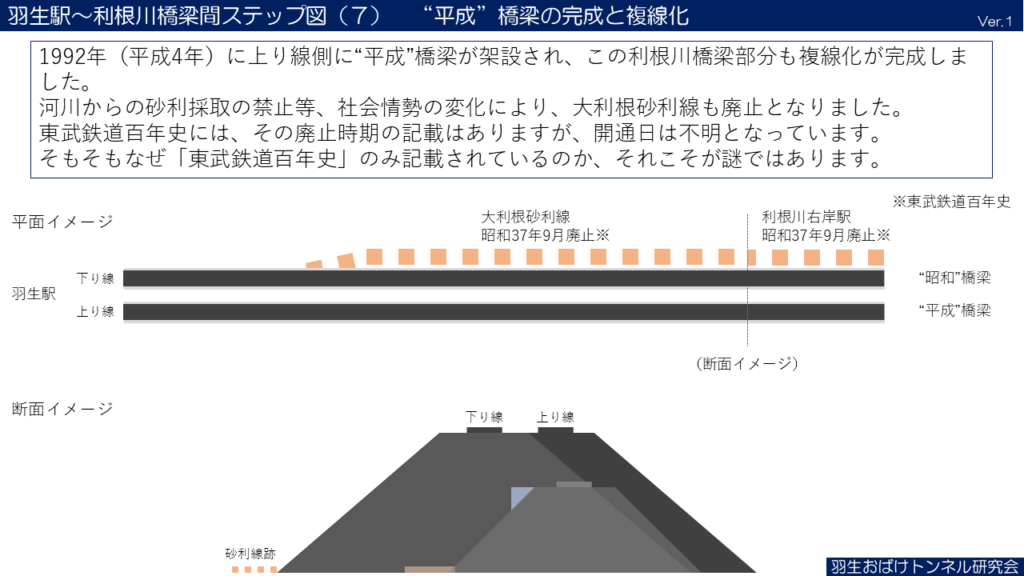

東武鉄道にとって、貨物輸送が開通当初から大きな位置を占めていたと思うのですが、2003年(平成15年)に鉄道貨物運送事業から完全に撤退しました。この利根川橋梁複線化も完全に旅客輸送中心となり、特に特急りょうもう号の各段のスピードアップに寄与したので、その象徴的な出来事だったと言えるのではないでしょうか。

このパワーポイントを作り出してみて、やはり流れが整理できて良かったと思っております。

調査を続けたいと思います。